Sexualisierte Gewalt kann jede Frau treffen – unabhängig von Alter, Bildung, Beruf oder Status. Das beleuchtet auch der neue Film "Bis zur Wahrheit", der in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Maria Furtwängler (58) schlüpft hier in die Rolle der Neurochirurgin Martina, die glücklich verheiratet und Mutter einer Tochter ist. Ihr Leben scheint perfekt – bis sich durch einen Moment alles ändert. Ein Moment, in dem die Protagonistin Opfer einer Vergewaltigung wird und fortan mit den Folgen zu kämpfen hat.

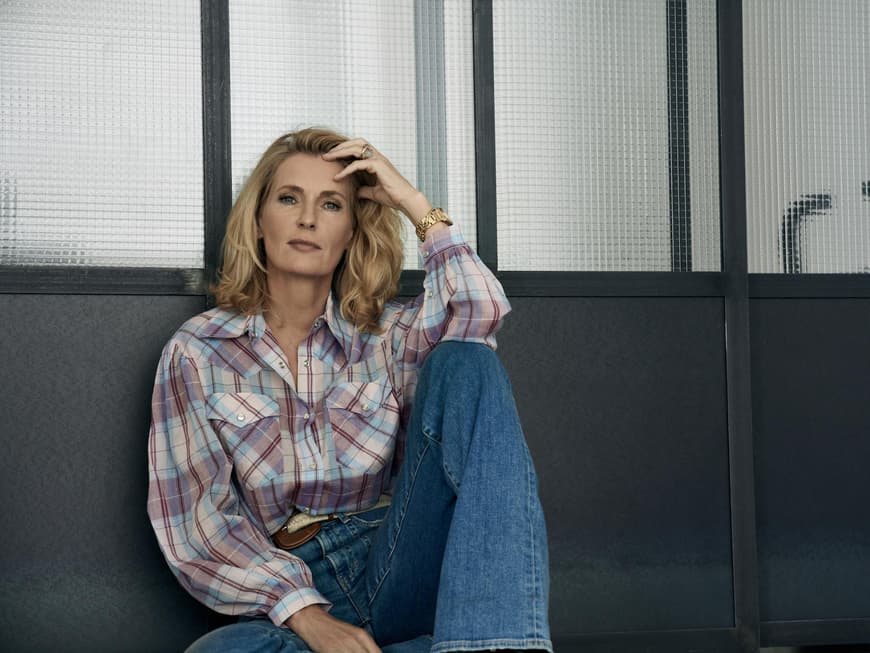

Maria Furtwängler im Interview: "Emotional war diese Rolle sehr anspruchsvoll"

Wir haben mit Hauptdarstellerin und Co-Produzentin Maria Furtwängler über ihre Rolle, den Film und das wichtige Thema der sexualisierten Gewalt gesprochen.

PETRA: Der Film zeigt, dass sexualisierte Gewalt jede Frau treffen kann, unabhängig vom Alter, Beruf & Co.. Wie war es für Sie, diese Rolle zu spielen?

Maria Furtwängler: Wie es ist, so einen kompletten Kontrollverlust zu erleben, zuerst durch die Tat und dann noch einmal in dem Moment, wo diese publik wird und Martina sich mit den Reaktionen ihres Umfelds konfrontiert sieht, daran habe ich in meiner Vorbereitung intensiv gearbeitet: Was passiert da im Körper? Wie bewegt und verhält sich jemand, dem so etwas passiert, der sukzessive den Boden unter den Füßen verliert? Emotional war diese Rolle sehr anspruchsvoll.

Selbst als Schauspielerin, die so ein Erlebnis nur darstellt, ist es ein extrem unangenehmes Gefühl.

Auch die Momente beim Drehen selbst waren sehr herausfordernd. Die Wucht einer solchen massiven Grenzverletzung der sexualisierten Gewalt war bereits im Spiel mitzuerleben. Also das Gefühl, wie eine Situation kippt, man den Mann einem gegenüber plötzlich nicht mehr erreicht – das war sogar als Schauspielerin, die so ein Erlebnis in diesem Moment nur darstellt, schon ein extrem unangenehmes Gefühl.

Sind das Alter, der Status & Co. entscheidend bei der Frage, wem bei diesen Vorfällen geglaubt wird?

Es ist insgesamt leider oft sehr schwer für Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben, Gehör und Glauben zu finden. In "Bis zur Wahrheit" haben wir zusätzlich bewusst mit dem Machtgefälle gebrochen: Hier ist Protagonistin Martina diejenige, die mehr Status, mehr Macht, mehr Kontrolle über ihr Leben und mehr Erfahrung hat, nicht der Täter. Martina ist eine gestandene Frau. Sie ist professionell erfolgreich, sie ist selbstsicher, sie ist über 50. Wir erzählen bewusst auch von Martinas vorheriger Affäre, zeigen ihre aktive Sexualität. Martina kifft und trinkt Alkohol vor der Tat. Sie zieht sich aus, um im Pool zu schwimmen … All das sind Dinge, die Betroffenen negativ ausgelegt werden, sie weniger glaubwürdig erscheinen lassen. Oft reicht schon ein aktives Tinder-Profil, damit Frauen weniger geglaubt wird.

Oft reicht schon ein aktives Tinder-Profil, damit Frauen weniger geglaubt wird.

Wir wollen auch die Tatsache abbilden, dass Vergewaltigungen statistisch gesehen meistens im persönlichen Umfeld passieren, also durch Freunde, Kollegen, Bekannte oder Verwandte – deutlich häufiger als der anonyme, maskierte Angreifer auf dem dunklen Heimweg. Ein weiterer Faktor, warum es uns oft leichter fällt, an ein Missverständnis oder eine Mitschuld des Opfers zu glauben, als einzusehen, dass ein Mann, den wir kennen, der uns nah steht, fähig zu einer Vergewaltigung sein kann. Vergewaltigungen haben meist überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Gewalt, Unterwerfung, der Ausübung von Kontrolle und Macht.

Wie kamen Sie dazu, einen Film zu diesem Thema zu produzieren. Was hat Sie angetrieben, bzw. treibt Sie an?

Im Rahmen der MaLisa Stiftung haben wir bei der Untersuchung zur "Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt im deutschen Fernsehen" erschrocken festgestellt, dass gerade einmal acht Prozent der Filme, die Gewalt thematisieren, aus Opferperspektive gezeigt werden. Meist liegt der Fokus auf der Geschichte des Täters. Oft werden auch die gängigen Vergewaltigungsmythen wiederholt. Und eben mit genau diesen wollen wir brechen, bewusst machen, wie Vergewaltigungen im echten Leben eigentlich meistens verlaufen, aber medial fast nie dargestellt werden.

Die Idee, dass der Übergriff ausgerechnet durch den Sohn ihrer besten Freundin ausgeübt wird, kam mir, als die Söhne einer sehr engen Freundin von mir scherzhaft sagten, wenn ich zu Besuch kam: "Hier kommt ja meine Lieblings-MILF!" (Anm. d. Red.: MILF ist die Abkürzung für Mom I'd like to fuck). Da habe ich mich gefragt: Wie weit würde unsere Frauensolidarität gehen, wenn so etwas passieren würde? Würde sie mir glauben? Zu mir halten? Würde unsere Freundschaft das überleben?

Die Söhne einer sehr engen Freundin sagten scherzhaft, wenn ich zu Besuch kam: "Hier kommt ja meine Lieblings-MILF!"

Dass es sich bei "Bis zur Wahrheit" um den Sohn von Martinas bester Freundin handelt, macht die Situation für alle Beteiligten noch komplexer – und die Figuren noch ambivalenter. Wir gehen komplett mit unserer Hauptfigur Martina durch den Film, aber es ist dem tollen Drehbuch unserer Autorin Lena Fakler und der großartigen Regie von Saralisa Volm zu verdanken, dass keine der Figuren im Film Schwarz-Weiß gezeichnet sind, sondern wir am Ende allen nah kommen und Empathie für sie empfinden – sogar für den jungen Mann, der sich seiner Tat stellen muss.

Wie stehen Sie als Frau zu den traumatischen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen für die Betroffenen?

Martina erlebt einen wirklich brutalen Kontrollverlust. Einmal durch die Vergewaltigung selbst und das zweite Mal, als das Geschehene öffentlich wird und sie von ihrem Umfeld bewertet und hinterfragt wird. Da wird ihr auch noch die Deutungshoheit über ihr eigenes Erleben entrissen … Vielen Menschen ist das Ausmaß einer solchen Tat, eines solch massiven überflutenden Grenzverlustes, nicht bewusst. Die gravierenden und weitreichenden psychischen, physischen, sozialen, berufliche Folgen für Betroffene. Sie stehen vor der langen Aufgabe, sich wieder im Alltag zurechtzufinden, sich ein neues Leben aufzubauen und mit diesen Erfahrungen so gut wie möglich weiterzuleben.

Wir alle tragen, oft unbewusst, Vorstellungen, Glaubenssätze und Vorurteile in uns, wie sich ein "Opfer" zu verhalten hat. Vor, während und nach einer Tat. Unser Ziel ist es, die Zuschauenden ein Stück weit mit ihrer eigenen Haltung zu konfrontieren, diese vielleicht zu reflektieren. Daher war es uns zum Beispiel auch wichtig, dass Martina nach ihrer Vergewaltigung wieder Sex hat, denn bei vielen Betroffenen geht die Lust nach einer Vergewaltigung ja nicht weg oder sie versuchen das Trauma durch positive Erfahrungen zu überschreiben. Und auch das macht die Tat nicht weniger schlimm und nicht weniger glaubwürdig.

Wie schätzen Sie die Rolle der Medien bei diesem Thema ein – was möchten oder können Sie mit diesem Film bewirken?

Der Film soll diese Vorurteile und Mythen, die aus den patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen resultieren, hinterfragen. Und zwar in jedem und jeder von uns. Keinesfalls nur Männer sind von einem solchen Mindset betroffen. Auch wir Frauen selbst. Wir wollten in diesem Film das Machtverhältnis ganz bewusst umkehren, um Martinas Umfeld im Film, aber auch die Zuschauenden mit diesen Fragen zu konfrontieren. Wie kann sie sich in diese Situation begeben? Warum sieht sie es nicht kommen? Hat sie es nicht einfach auch gewollt? Warum sollte ein junger Mann eine so viel ältere Frau vergewaltigen? Warum bringt sich eine so kluge, erfahrene Frau in so eine Situation? Wir wollen den Zuschauenden neue Perspektiven auf Täter-Opfer-Realitäten geben.

Sie setzen sich auch mit Ihrer Stiftung für Gewalt gegen Frauen ein. Wie wichtig sind Filme wie diese, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen?

Vom Gesetz her ist in Deutschland klar vorgegeben, was eine Vergewaltigung ist. Doch noch nicht von jedem von uns wird es so empfunden. Also, dass ein Nein, Nein heißt. Es ist noch nicht lange her, da waren Vergewaltigungen innerhalb der Ehe legal, erst 1997 wurden sie strafbar! Was im privaten Raum geschieht, galt lange und gilt vielen bis heute noch als gerechtfertigt. In dieses Gesetz muss die Gesellschaft erst noch hineinwachsen. In Spanien, wo die Regel "Nur Ja heißt Ja" gilt, ist die Vergewaltigungsrate deutlich zurückgegangen, was aber mehr noch als mit dem Gesetz mit der großen Aufklärungskampagne der Regierung zusammenhing. Martinas Geschichte, die Ambivalenz der Figuren, soll polarisieren, Gespräche lostreten und Diskussionen anregen – die im besten Fall auch die Politik und Medien erreichen.

Wie kann man Ihre Arbeit sonst unterstützen und sich für das Thema einsetzen?

Gewaltprävention beginnt oft im ganz Kleinen: durch Empathie. Gewalt beginnt nämlich bereits subtil da, wo Empathie endet. Wer Gewalt beobachtet, sollte helfen, andere Umstehende aufmerksam machen und direkt ansprechen oder an einem sicheren Ort Hilfe rufen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ein großes Anliegen wäre, dass sich besonders Männer mit uns Frauen solidarisieren. Jeder kann aufmerksam durchs Leben gehen, schauen, verändert sich ein Mensch ein meinem Umfeld?, vorsichtig fragen, ob es ihr oder ihm gut geht, ihre oder seine Hilfe anbieten.

Mein Appell ist es, Menschen, die von so etwas erzählen, zuzuhören, Hilfe anzubieten und vor allem ihnen einfach zu glauben.

Für Betroffene ist es wichtig, Mut zu haben, nicht zu schweigen, sich an jemanden zu wenden, der oder dem man vertraut, oder sich professionelle Hilfe in Beratungsstellen oder bei traumageschulten, feinfühligen TherapeutInnen zu suchen. Jede Betroffene reagiert und verhält sich individuell anders. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Mein Appell ist es, Menschen, die von so etwas erzählen, zuzuhören, Hilfe anzubieten und vor allem ihnen einfach zu glauben.

"Bis zur Wahrheit" ist in der ARD Mediathek abrufbar.

Hier finden Betroffene Hilfe

Von Gewalt betroffene Frauen erhalten Unterstützung beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ der Bundesregierung unter der 116 016. Der Anruf ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Über die Internetseite www.hilfetelefon.de können sich Betroffene zudem online per E-Mail oder Chat beraten lassen.

Alternativ können Sie sich auch an die Telefonseelsorge wenden. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Maria Furtwängler: Karriere und Privates

Maria Furtwängler ist eine deutsche Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle als Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm bekannt wurde. Sie stammt aus einer künstlerischen Familie: Ihre Mutter, Kathrin Ackermann, ist ebenfalls Schauspielerin und hat in einigen Folgen des Göttinger Tatorts an ihrer Seite gespielt. Maria Furtwängler selbst war ursprünglich Ärztin, bevor sie sich ganz der Schauspielerei widmete. Neben ihren zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen engagiert sie sich auch gesellschaftlich – unter anderem für die Rechte diskriminierter Mädchen und Frauen. Sie hat einen Sohn (* 1990) und eine Tochter (* 1992).