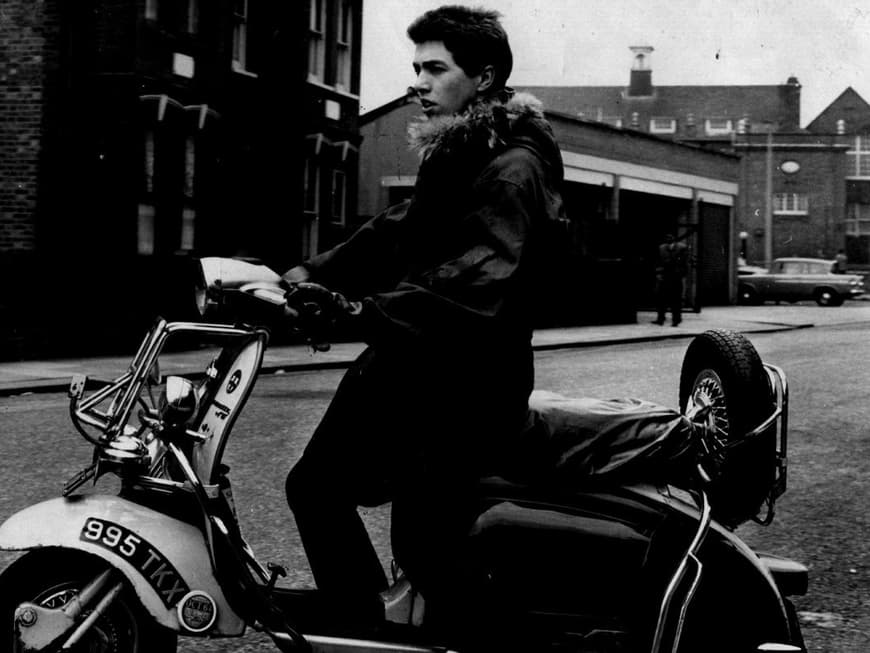

Der Parka ist heute aus unseren heimischen Kleiderschränken nicht mehr wegzudenken. Seinen Ursprung hatte das Allround-Talent jedoch ganz woanders: in Sibirien, Alaska und Grönland – an den kältesten Plätzen der Welt also. Die dort einheimischen Inuit nannten die Jacke „Parqaaq“, was soviel wie „Hitze der Sonne“ bedeutet. Das Kleidungsstück galt als Allzweckteil und war meist knielang geschnitten und mit echtem Fell gefüttert. Außerdem verfügte der Anorak über zwei große Schubtaschen im Beckenbereich. Über die arktischen Regionen, wie Alaska und Sibirien fand die Jacke im Laufe des 20. Jahrhunderts schließlich Eingang in das Militär: Die US Army übernahm den Schnitt der Jacke in den 40er-Jahren und stattete ihre Truppen mit Parkas aus. Aber auch hier hatte der Anorak denselben Zweck wie 60 Grad weiter nördlich: Er diente als Schutz der Soldaten vor Kälte. Als sich in den 60er-Jahren die Anitkriegs- und Hippiebewegung in den USA ausbreitete, wurde der Parka als Zeichen der Revolte gegen den Militarismus von den Studenten getragen. Besonders die britische Subkultur der Mods (abgeleitet vom Wort „Modernists“) machte den Parka massentauglich. Während sie den widerstandsfähigen Mantel zunächst als Schutz ihrer Anzüge beim Rollerfahren trugen, wurde er bald zum weit verbreiteten Allzweck-Must-Have. Der endgültigen Durchbruch bei der breiten Masse gelang dem Parka schließlich, als die Mod-Kultrockband „The Who“ sich 1973 auf dem Cover ihres Albums „Quadrophenia“ in Parkas ablichten ließen. Ab da wurde er unter den Jugendlichen als Kultobjekt gefeiert und begann seinen Siegeszug um die ganze Welt. In seiner Form hat sich der klassische Parker nur minimal verändert: Das Fell an der Kapuze ist geblieben, meist ist es heute jedoch aus ethischen Gründen Fake-Fur. Bei den meisten Modellen kann das Fell bei Bedarf ab- und wieder angeknöpft werden. Außerdem findet sich auf Taillenhöhe ein Tunnelzug, wodurch die Wärme in der Jacke besser gedämmt wird. Farblich ist der Parka meist in Khaki oder Oliv erhältlich, allerdings finden sich mittlerweile auch Modelle in tiefem Dunkelblau oder in Creme-Tönen. Ob casual oder schick – der modische Evergreen erweist sich als der perfekte Begleiter für jeden Look. Daher sind wir uns sicher: Dieses Trendteil wird uns noch lange modisch erhalten bleiben und eine Investition lohnt sich somit in jedem Fall.

Overknees

Ein paar Jahrhunderte dauerte es, bis die Frauen es geschafft hatten. Erst seit den Swinging Sixties tragen sie öffentlich Overknees. Männer dagegen standen seit dem 15. Jahrhundert auf überlange Stiefel. Piraten verstauten ihre Beute in den weiten Schäften, während Soldaten und Reiter sie als Knieschutz schätzten. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die XL-Modelle für Männer überflüssig; nur als Teil von Gardeuniformen existieren sie noch heute. Für Frauen blieben die Stiefel trotzdem vorerst tabu – offiziell. Im Verborgenen kam ihr erotischer Reiz längst zum Einsatz. Die Mode-Revolution der 60er beendete diese Doppelmoral. Designer wie Courrèges und Rabanne ergänzten ihre futuristischen Minikleider mit Stiefeln und Overknees aus Lackleder und Kunststoff. Der Space Look ging ab wie eine Rakete. In den 70ern behielten die Frauen sie an, bevorzugten aber anschmiegsame Leder-Modelle. Die Overknees schwammen noch kurz auf der Piraten-Welle der 80er mit, fielen dann aber nur noch in Filmen und als Show-Effekt auf. Das änderte sich 2003: Auf den Laufstegen hatten die provokanten Stiefel erstmals wieder einen großen Auftritt. Für Trendsetterinnen sind sie seitdem eine Selbstverständlichkeit. Diesen Herbst wurden sie zum absoluten Must-Have.

Timeline

1890

Mannsbild: Der schwedische König Karl XIII. trug zur Parade-Uniform Reitstiefel, die über die Knie gingen

20er

Overknees für Frauen? Nur wenn sie in Männerrollen schlüpften wie Marilyn Miller als Peter Pan

60er

Space Couture: Paco Rabanne entwarf die Outfits und Lackstiefel für Jane Fonda im Film „Barbarella“

70er

Hippie de Luxe: Schauspielerin Raquel Welch im zeitgemäßen Look mit Overknees aus Wildleder

90er

Wie angelt man sich einen Millionär? Julia Roberts gelingt es im Kinohit „Pretty Woman“ in Lackstiefeln

2013

Stiefel mit "WOW!"-Effekt. Auch auf der Fashion Show des Modelabels Zien ein echtes Highlight

Die schönsten Overknee-Stiefel - jetzt im PETRA Shop!

Bikini

Vier Mini-Stoffdreiecke, die durch paketschnurdünne Bänder zusammengehalten wurden und in eine Streichholzschachtel passten – als der Franzose Louis Réard den Bikini am 5. Juli 1946 zum Patent anmeldete, kam es zum Skandal. Zum einen fiel Réards Bikini um etliche Nummern kleiner aus, als es die Moral der Zeit erlaubte. Zum anderen hatte er ihn nach dem Atoll benannt, auf dem die Amerikaner fünf Tage zuvor die erste Atombombe gezündet hatten. Kurz nach der Premiere erhielt der Bikini nahezu weltweit Badeverbot. Erst Ende der 50er sah man ihn vereinzelt in Mode-Zeitschriften – doch einen zu tragen, schickte sich nicht für anständige Mädchen. In Badeanstalten hingen Schilder mit der Aufschrift „Bikini unerwünscht“ – in Bayern sogar bis 1971! Anfang der 60er Jahre bekam der Zweiteiler langsam Oberwasser: Der Song „Itsy bitsy teenie weenie Honolulu Strand Bikini“ dröhnte durchs Radio, Ursula Andress’ Bikini-Szene in „James Bond jagt Dr. No“ schrieb Film- und die neue Faser Lycra Modegeschichte. Dank der saßen Bikinis noch knapper. In den 70ern waren sie erst in, dann out – man sonnte sich lieber oben ohne. Einige Jahre später war wieder mehr Stoff erwünscht, Badeanzüge mit hüfthohen Beinausschnitten gruben den Bikinis das Wasser ab. Seit den 90ern tragen wir, was uns gefällt.

Timeline

30er

Beim Vorläufer des Bikinis musste die Hose zwingend den Nabel bedecken und angeschnittene Beine haben

40er

Louis Réard meldete im Juli 1946 meldete als erster das Bikini-Patent an

60er

Ihr leicht bekleideter Auftritt in „James Bond jagt Dr. No“ machte Ursula Andress 1962 weltberühmt

80er

Erste Wahl waren Badeanzüge. Wer trotzdem Bikini trug, wählte einen mit extrem hohem Beinausschnitt

90er

Das Mini-Modell von Chanel löste 1996 zwar ein Blitzlichtgewitter aus, schockiert war allerdings niemand mehr

2013

Indah präsentiert die neuste Swimwear für 2014 - es wird kanllig

Die heißesten Bikinis - jetzt im PETRA Shop!

BH

Fünf Pfund Wäsche schleppte die elegante Dame im 19. Jahrhundert: Hose, Hemd, Korsett, Untertaille, Anstandsrock, Halbunterrock; im Winter zusätzlich was Wärmendes. Obwohl schon 1895 BHs aus zwei verknoteten Taschentüchern zum Patent angemeldet wurden, trugen Frauen bis zum Ersten Weltkrieg meist unbequeme Korsetts mit Fischbeinstäben. In den folgenden Jahrzehnten änderte der BH mehrfach seine Form. In den Zwanzigern waren knabenhafte Figuren en vogue, die Brüste wurden mit BHs flach gedrückt. Doch schon in den 30er Jahren sollten sie in rüschenverzierten Modellen spitz vor und weit auseinanderstehen. 20 Jahre später waren eng nebeneinander liegende Körbchen modern, die üppige Kurven à la Monroe suggerierten. Danach veränderte sich die Form kaum noch, aber das Material: Neue Fasern wie Lycra verbesserten Passform und Tragekomfort. Das kümmerte die 68er wenig. Sie sahen im BH ein Symbol patriarchaler Unterdrückung, er wanderte in den Müll oder wurde sogar öffentlich verbrannt. Dann kam er zurück und blieb. Ob sichtbar oder verborgen: Ein BH gibt seiner Trägerin Sicherheit, verschönert sie – und verführt.

Timeline

1887

Ein Gestell aus Draht und Seide gilt als Vorläufer des BHs. Der so genannte Brustverbesserer kostete 75 US-Cent

1917

Stummfilm-Star Theda Bara zeigt sich im US-Streifen „Cleopatra“ freizügig in einem Schlangen-BH aus Metall

40er

Der Felina-Büstenhalter aus Seide hatte verstellbare Träger und kostete 6,50 Mark

80er

Gesellschaftsfähig: Jamie Lee Curtis ließ 1985 im Filmdrama „Perfect“ für John Travolta die Hüllen fallen

90er

Schwarz signalisiert Selbstbewusstsein: Madonna 1991 in ihrem Film „In bed with Madonna“

2013

Bei der wohl berühmtesten

Unterwäsche-Show von "Victoria's Secret" laufen die besten Models der Welt in tollen BHs über den Laufsteg. So auch Candice Swanepoel, die einen BH für 10 Millionen US-Dollar präsentieren durfte.

Die schönsten BHs - jetzt im PETRA Shop!

Biker-Jacke

Zwei russische Einwanderer hatten die Idee ihres Lebens: 1928 erfanden die Brüder Schott in New York die erste Motorrad-Jacke mit Reißverschluss (ein absolutes Novum!). Die robuste „Perfecto“ kostete 5,50 Dollar und traf genau den Nerv der Zeit. Die Gesellschaft befand sich im Aufbruch, Mobilität hieß das neue Motto. Auch Frauen verfielen dem Geschwindigkeitsrausch. Schon in den 40er Jahren nahm Harley Davidson die „Cycle Queen“-Jacke ins Programm und Indian Motorcycles die „Rangerette“. Die „Perfecto“ aber machte noch einmal Furore: 1954 trug Marlon Brando sie im Film „The Wild One“ („Der Wilde“). Seine Lederjacke wurde zum Protest-Symbol für Jugendliche in aller Welt. Mit dem rebellischen Image der Biker-Jacke konnte die Love & Peace-Generation der 60er wenig anfangen. Erst die Punk- und New-Wave-Bewegung der 70er stand wieder auf Leder. Patti Smith, Debbie Harry und Suzie Quatro gehören zu den Ikonen dieser Zeit. Besonders hip: Modelle von Belstaff. Seitdem hat sich die Motorrad-Jacke fest in der Mode-Welt etabliert. In Biker-Jacken fühlen sich Frauen stark, selbstbewusst und sexy. Darauf setzen auch die Designer in diesem Herbst und Winter – mit leichten, edlen Versionen, die sogar zum Satinrock oder Abendkleid passen.

Timeline

30er

Moderne Zeiten: Zum wilden Leben der Millionenerbin, Künstlerin und Verlegerin Nancy Cunard passt die Lederjacke wie angegossen

50er

Marlon Brando machte mit „The Wild One“ von 1954 Film- und Mode-Geschichte. Seine Biker-Jacke wurde für die Jugend zum Protest-Symbol

70er

Blond, aber nicht blöd: Debbie Harry, Sängerin von Blondie, stieg mit cooler Musik und lässiger Mode zur New-Wave-Ikone auf

80er

Power-Frau: Mit provokanten Outfits wie Leder-Mini, Biker-Jacke und knappem Top bewies Pop-Diva Cher, dass Erfolg sexy macht

2013

Black is beautiful und mal was Neues, dachte Alexa Chung und zeigte sich gut gelaunt in Lederjacke bei einer Filmpremiere in New York

Die coolsten Biker-Jacken - jetzt im PETRA Shop!

Bleistiftrock

Als er etwa um 1910 Europas Flaniermeilen eroberte, hatte er seinen ersten Namen weg: Humpel-Rock. Kein Wunder: Sein Erfinder, der französische Couturier Paul Poiret, hatte den schmalen langen Rock mit einer Passe bis zum Saum derart verengt, dass darin nur trippeln möglich war. Und damit nicht genug, denn um ein Zerreißen durch zu weite Schritte zu vermeiden, trugen manche Frauen sogar „Fußfesseln“ aus Litzenbändern. Schockierender fanden altmodische Damen jedoch, dass der Rock ohne Korsett getragen wurde und knöchelfrei war! Das Humpel-Modell blieb nur kurz en vogue. Ironischerweise ebnete es den Weg für eine freiere Mode. In den 30ern und 40ern gehörte der mittlerweile knie- bis wadenlange Bleistift-Rock (plus Kostümjacke) zur Garderobe jeder eleganten Frau. In den 50ern erlebte das enge Teil, mit Mieder darunter, seine Hochzeit: Fotomodelle wurden sogar darin eingenäht. Erst Minis, A-Linie und die sexuelle Befreiung der 60er verdrängten den Rock. Bis die Business-Frauen der 80er ihn neu entdeckten. Weil man sich im sexy Skirt so wunderbar weiblich fühlt, aber trotzdem korrekt gekleidet ist. Und die Bewegungsfreiheit? Die Models für die Saison 2007 hatten keine Probleme mit dem Hüftschwung. Und ein Marathon im Pencil Skirt ist uns bis jetzt nicht bekannt.

Timeline

1913

Frühe Form: Es darf getrippelt werden. Ein sehr enger und (noch) langer Rock rockt die Modewelt

30er

Stil-Ikone: Der elegante, damenhafte Look von Hollywood-Star Myrna Loy prägte eine ganze Ära

50er

Ein Stift sieht anders aaus: Marilyn Monroe trug 1952 für „Niagara“ einen Pencil Skirt.

90er

Rock and Roll: Jerry Hall trug 1997 einen Nadelstreifen-Bleistiftrock von Vivienne Westwood. Wer braucht da noch Mick Jagger?

2013

Auf der australischen Fashion Week läuft ein Model auf der White Suede Show mit einem Bleistiftrock

Die elegantesten Bleistiftröcke - jetzt im PETRA Shop!

Das kleine Schwarze

Die Frauen sehen in diesem Luxus-Elends-Look aus wie hungrige Telegrafistinnen“, empörte sich der Couturier Paul Poiret, als Coco Chanel 1926 ihr kleines Schwarzes präsentierte. Doch seine Kritik interessierte nicht, am wenigsten die Chanel. Sie habe ein Kleid entworfen, das sie „morgens zum Einkaufen, mittags zum Tee und abends ins Theater“ tragen könne, sagte sie. Knielang, untailliert, mit langen Ärmeln – eine Sensation. Nicht nur wegen seiner Schlichtheit, vor allem wegen der Farbe: In Schwarz gingen bis dahin nur Frauen in Trauer. Die französische Vogue prophezeite, das Kleid werde eine Art Uniform für Frauen mit Geschmack werden – und behielt Recht. Bald hing in jedem Kleiderschrank eins. Und das blieb bis heute so.

Natürlich hat sich die Silhouette des kleinen Schwarzen im Laufe der Jahre ebenso verändert wie Stoff, Schnitt und Stilrichtung, weil es sich stets den Vorlieben der jeweiligen Epoche anpasste. Es überstand die Wirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg, gab sich mal glamourös, mal betont schlicht. In den 50er Jahren erreichte das kleine Schwarze den Status des Klassikers. „Man kann es zu jeder Tages- und Nachtzeit tragen, in jedem Alter und zu jedem Anlass. Jede Frau sollte eins haben“, befand Christian Dior 1954. Der Hype wurde durch Film-Stars wie Audrey Hepburn verstärkt. Sie strahlte in ihren kleinen Schwarzen (ausschließlich Modelle von Hubert de Givenchy) Stil und Klasse aus. Die Frauen hatten wieder Zeit und Muße, sich für Mode zu interessieren. Und die wurde bezahlbar: Dank der neuen Standardgrößen (im Krieg entwickelt für die Produktion der Uniformen) konnte man Kleider „von der Stange“ kaufen. Mitte der 60er bis Ende der 70er machte sich das kleine Schwarze rar, nur die von Balenciaga wurden legendär. Erst in den frühen Achtzigern sah man es wieder öfter. Sehr begehrt waren die Schlauchkleider von Azzedine Alaïa, weil sie die fitnessgestählten Körper sexy umhüllten. In den rabenschwarzen 90er Jahren entwarf jeder Designer little black dresses, Versace unter anderem das zwar lange, aber knappe Sicherheitsnadelkleid, das Liz Hurley berühmt machte. Gerade erlebte es einen neuen Boom – und sieht so verführerisch und elegant aus wie damals, als Coco Chanel sagte: „Die Mode ändert sich, aber Stil bleibt.“

Timeline

20er

Coco Chanel entwirft 1926 das berühmte Kleid – in Schwarz, das bis dahin nur im Trauerfall getragen wurde

30er

The „little black dress“ erobert Hollywood. Film-Star Bette Davis kombiniert es 1939 wintertauglich zu Pelz

60er

Schauspielerin Joan Collins posiert in Schwarz. Jetzt hat sich rumgesprochen, dass es elegant UND verführerisch aussieht

80er

Sexy Auftritt: Ute Lemper tanzt und singt in einem knappen Glitzermodell durch ihr Konzert – überwältigend

90er

Die modisch versierte Lady Diana wählt 1994 für das „Vanity Fair Dinner“ ein extravagantes kleines Schwarzes. Well done

2013

Supermodel Karlie Kloss ist auf diesem Event ein absoluter Hingucker mit ihrem "little black dress"

Extra-Tipp: So stylen Sie das kleine Schwarze.

Dass die ersten Zweiteiler um 1860 noch schockierten, ist heute unvorstellbar. Ein Jahrzehnt später hatte sich die neue Mode bereits etabliert – als „Promenadenanzug“ oder „Tailleur“, denn das Kostüm, wie es erst ab 1907 hieß, wurde nur als Straßenkleidung akzeptiert. In der „Kriegskrinoline“, einem Glockenrock und passender Jacke, zeigten Ladys 1916 erstmals ihre Waden. Noch mehr Freiheit für Frauen erreichte die junge Coco Chanel, als sie sich in den 20ern mit Hosen und saloppen Kostümen durchsetzte. Ein Muss für emanzipierte Frauen in den 30ern/40ern: die Zweiteiler mit gepolsterten Schultern und Pencil Skirts, die an Männeranzüge erinnerten. Feminine Akzente setzte ab 1947 Christian Dior mit seinem stark taillierten „New Look“. 1954 nahm sich Madame erneut den Zweiteiler vor und entwarf das kragenlose Chanel-Kostüm mit der typischen Paspelierung. Der Vorläufer der luxuriösen 60er-Jahre-Couture-Ensembles, wie sie z.B. der Ex-Film-Designer Oleg Cassini Jackie Kennedy auf den Leib schneiderte, wurde ein Riesen-Erfolg. Als spießig verschmäht, kamen Kostüme erst durch den 80er-TV-Hit „Denver Clan“ wieder in Mode und gehören seitdem zur Basis-Garderobe. Diese Saison setzen von Balenciaga bis McQueen fast alle Designer auf dieses Team.

Timeline

1908

Korsetts und bodenlange Röcke sind für die Damen auch bei „modernen“ Kostümen noch obligatorisch

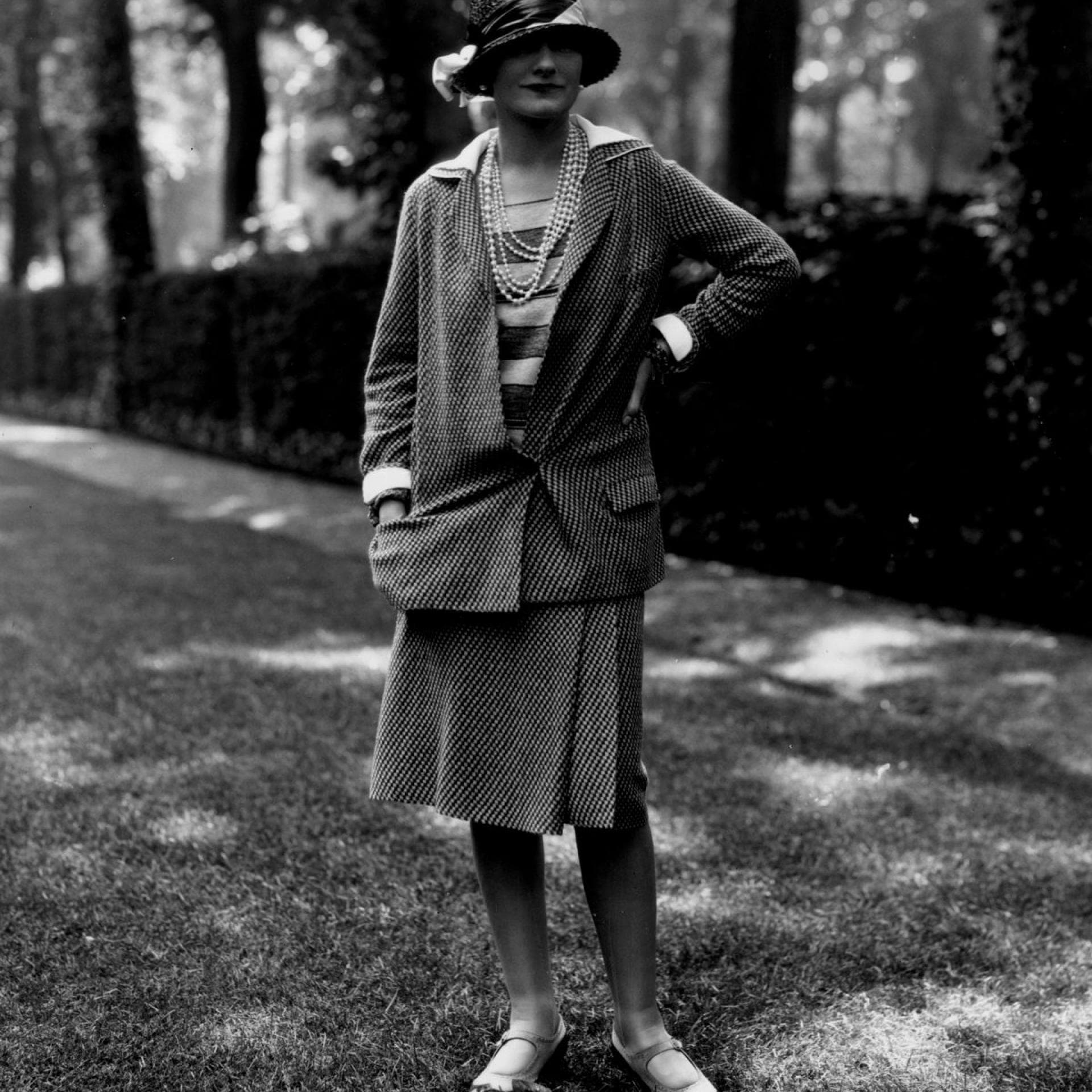

20er

Schön locker bleiben: Coco Chanel befreit die Taillen der Frauen und wird zur Mode-Revolutionärin

40er

Christian Dior verändert 1947 mit dem „New Look“ die streng geschnittenen Zweiteiler der Kriegszeit

60er

Legendär: das perfekte Styling von Präsidenten-Gattin Jackie Kennedy mit „Pill Box“ und Kasten-Kostüm

2013

Die Luxusmarke Chanel ist ein wahrer Meister was Kostüme angeht. Auch heute noch laufen Models mit dem klassischen Zweiteiler über die Laufstege (oben)

Die schönsten Kostüme - jetzt im PETRA Shop!

Sonnenbrille

Allen XXL-Leichtgewichten, die uns die Designer jetzt auf die Nase setzen, ähnelt die älteste erhaltene „Sonnenbrille“ der Welt kaum. Aber sie war genauso zweckmäßig: Die auf 1.200 v. Chr. datierte Augenmaske aus der Arktis besteht aus geschnitztem Walross-Elfenbein und hat zwei schmale Sehschlitze. Sie bewahrte die Thule (die Ahnen der Inuit) vor Schnee-Blindheit. Im Lauf der kommenden Jahrhunderte versuchte man immer mehr grelles Licht mit farbigem Glas abzuhalten. Kaiser Nero (37 – 68) etwa schaute Gladiatoren-Kämpfen durch bunte Glassteine zu. Und ab dem 12. Jh. wurden Brillen als Lichtschutz benutzt – sie blieben aber bis ins 19. Jh. teure Einzelanfertigungen. Erst 1930 gelang es einer US-Firma (aus der später das berühmte Label Ray-Ban hervorging), Schutzgläser en gros herzustellen: Die Sonnenbrille wird jetzt zum Massenartikel. Schließlich adeln die Hollywood-Stars der 30er und 40er Jahre den Augenschutz zum Trend-Accessoire. Schräge Butterfly-Modelle schreiben Mode-Geschichte in den Fifties, Space-Design ziert die Sixties. Riesige und runde Jackie-O.-Formen verdunkeln die 70er, und Yuppies der 80er lieben spiegelnde Pilotenbrillen im Top-Gun- Stil. Mit auswechselbaren Gläsern machen sie die 90er bunt. Und seit ein paar Jahren fallen die angesagten Sonnenbrillen großzügig aus.

Timeline

30er

Sonnenbrillen erobern den Strand

50er

Flatterhaft ist in den spießigen Fifties nur das Brillen-Design. Schmetterlings-Formen sind der letzte Schrei

70er

Großartig: Fashion-First-Lady Jackie O. behält den Durchblick und setzt neue Format-Trends

90er

Endlich ist sie erwachsen! Statt mit E.T. spielt Drew Barrymore jetzt Verstecken mit den Paparazzi und verschanzt sich hinter großen Brillengläsern

2008

Mischa Barton und Paris Hilton warten mit XXL-formatigen Sonnenbrillen auf

2013

Die divenhafte Größe bleibt bei der DAKS Fashion Show 2013 in London

Die schicksten Sonnenbrillen - jetzt im PETRA Shop!

Zehensandale

Nach dem Lendenschurz waren sie das zweite Ur-Must-Have der Welt: Die Sandalen, die 3000 vor Christus aus primitiven Umwickelungen der Füße entstanden, hätten gern alle gehabt – sie blieben aber Königen vorbehalten. Erst unter dem ägyptischen Pharao Tutenchamun durfte sich auch das „Fuß“-Volk vor dem heißen Sand schützen. Auf den Sohlen war der Feind abgebildet – so wurde der Gegner „mit Füßen getreten“. Im Laufe der Jahrhunderte kamen andere Schuhe in Mode, die Schlappen blieben nur in einigen afrikanischen Ländern aktuell. Seit den 50er Jahren sind die Thongs oder Flip-Flops, wie Zehensandalen im englischsprachigen Raum heißen, zurück – allerdings nur am Strand. Überall sonst gelten sie bis in die 90er als modisches No-Go. Der Hype um die Havaianas, das brasilianische Pendant, beginnt, als Gisele Bündchen in ihnen backstage bei der New Yorker Fashion Week gesichtet wird. Wenig später steht die gesamte Modewelt drauf: Designer wie Jean Paul Gaultier und Sigerson Morrison bereichern sie um Strass und Heels, und so wird aus der schnöden Badeschlappe zum zweiten Mal ein Must-Have. P.S.: Obwohl sie mittlerweile sogar auf dem roten Teppich erlaubt sind – beim Autofahren bleiben sie tabu (es drohen 50 Euro Bußgeld).

Timeline

Antike

Schon der ägyptische Pharao Tutenchamun regiert in Zehensandalen

60er

Der Film „Love Story“ von 1969 macht nicht nur Ali MacGraw unsterblich, sondern auch ihren Mode-Stil

70er

Strandschönheit: Model Christie Brinkley trägt 1977 stilsicher Zehensandalen zum lässigen Shirt-Dress

90er

1998 zeigt Thierry Mugler in seiner Kollektion für den nächsten Sommer „Thongs“ mit Absatz

2013

Was lange als aboslute Unmöglichkeit galt ist heute modern: Zehensandalen auf Laufstegen. So zum Beispiel bei der Tadashi Shoji Show in New York

Die schönsten Zehensandalen - jetzt im PETRA Shop!

Trenchcoat

Vom Soldaten-Mantel zum Darling der Designer ist es ein weiter Weg. Aber dafür hatte der Trench 126 Jahre Zeit. Ein paar Jahrzehnte, nachdem Thomas Burberry seinen wasserabweisenden Gabardine-Mantel erfunden hatte, zog die britische Armee damit in den Ersten Weltkrieg – an der Öse des Gürtels hingen Handgranaten. Erst danach erhielt er seinen Namen: „Trench“ bedeutet Schützengraben. Später wurde der Mantel vom Film entdeckt. Stars wie Greta Garbo und Liz Taylor trugen ihn und ebneten ihm den Weg in die Damenmode. Nach den 70ern geriet er in Vergessenheit. Er stand für Spießigkeit, erfreute sich allenfalls bei TV-Kommissaren besonderer Beliebtheit. Die New Yorker Modekritikerin Suzy Menkes schrieb in den 90ern, sie sehe lieber wie eine ertrunkene Ratte aus, als in einem beigen Regenmantel gesehen zu werden. Vor ein paar Jahren unterzogen die Designer den Trench einer Verjüngungskur. Der ursprünglich gerade Schnitt ist nun oft tailliert, und das klassische Beige weicht schon mal Bonbonfarben. Sogar Suzy Menkes ist inzwischen Fan des Klassikers. Und wir sind’s sowieso.

Timeline

30er

Durch Film-Stars wie Greta Garbo und Katharine Hepburn eroberte der Soldaten-Mantel die Damenmode

50er

Mit Elizabeth Taylor wurde der Trench sexy und verführerisch – von Schützengraben-Vergangenheit keine Spur

90er

1999: Yves Saint Laurent behält Details wie Schulterklappen und Sattel bei. Neu ist der taillierte Schnitt

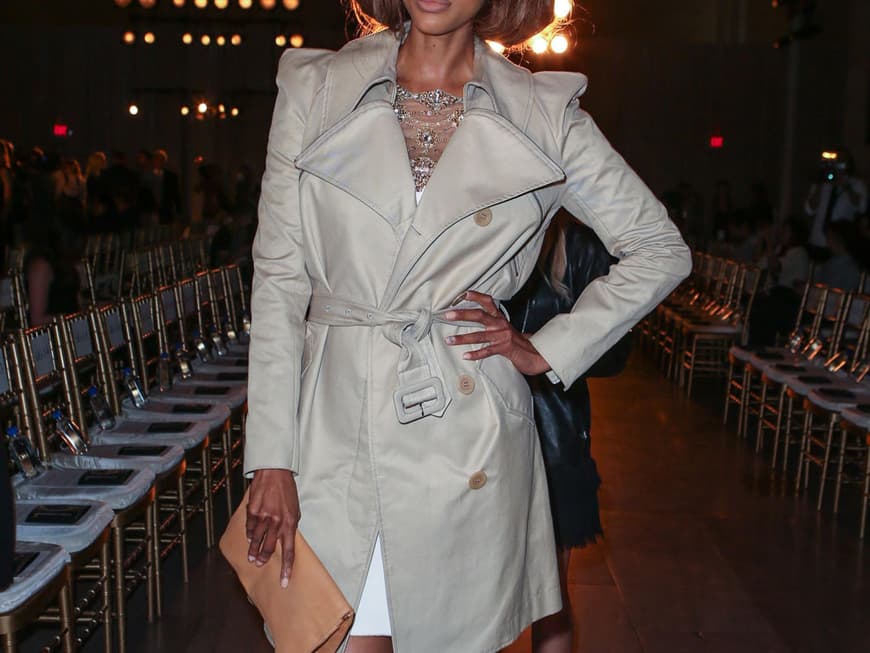

2013

Promis wie Tyra Banks schätzen den Mantel als lässigen Begleiter. Er darf jetzt sogar mit auf den Roten Teppich

Die schicksten Trenchcoats - jetzt im PETRA Shop!

Badeanzug

Eine Australierin löste 1907 einen Skandal aus: Am Strand von Boston wurde die Wettkampf-Schwimmerin Annette Kellermann wegen „anstößiger Enthüllung“ festgenommen, weil sie sich öffentlich in einem anliegenden Einteiler gezeigt hatte. Der Richter ließ die 21-Jährige kurz darauf wieder frei, weil sie ihn überzeugen konnte, dass sie nicht „in einem Ballkleid“ schwimmen könne. Die Sportlerin (1886– 1975) wurde damit zur Vorkämpferin für den modernen Badeanzug. Aus Schicklichkeit trugen Frauen bis dahin die Figur fast komplett verhüllende Kostüme, die u.a. aus Mieder, Puffärmel-Bluse, Pumphose und Badehäubchen bestanden. Alles aus schwerem Wollstoff. Erst in den 20er Jahren setzte sich der körperbetonte Einteiler durch. Neue Materialien wie Kunstseide machten ihn zudem leichter und bequemer. Und große Couturiers wie Lanvin oder Patou begannen, Badeanzüge zu entwerfen. Immer mehr Stoff wurde weggelassen, Mitte der 40er Jahre entstand so als logische Entwicklung der

Bikini. Aber der konnte den Badeanzug nicht verdrängen. Mit Korsage in den 50ern, als Monokini ohne Oberteil in den

70ern bis zu den Designer-Stücken 2008 von Rosa Cha oder Dsquared2: Der Einteiler ist noch genauso aufregend wie zu Annette Kellermanns Zeiten – nur nicht mehr strafbar!

Timeline

1900

Nur in züchtigen Stoff-Ungetümen plus Badehäubchen gehen Damen ins Wasser

20er

Showtime: eng anliegende Einteiler aus Kunstseide – für moderne Frauen eine Sensation, die frei macht

40er

Ein schöner Rücken kann sehr entzücken: Hollywood-Star Betty Grable ist das beliebteste Pin-up der USA

50er

Wer braucht einen Bikini? Nur Teenager. Sexy Stars wie Marylin Monroe bleiben dem Badeanzug treu

70er

Schnippschnapp: In den Seventies wurde jeder Fitzel Stoff weggeschnibbelt, den der Badeanzug hergab

2013

Auch auf der Mercedes-Benz Fashion Week 2013 finden wir die klassische Bademode wieder. Hier ein Modell von BCB Generation.

Die schönsten Badeanzüge - jetzt im PETRA Shop!

Hot-Pants

Marlene Dietrich bewies als erste genug Mut: Im Hollywood-Streifen „Morocco“ trug sie eine Art Prototyp der Hot-Pants. Ob die Dietrich deswegen mit diesem Film weltberühmt wurde? Immerhin erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung. In den folgenden Jahrzehnten trauten sich nur wenige Stars und Sternchen, in dem Fetzen Stoff zu posieren. Anfang der 70er schafften die Hot-Pants dann den Sprung in die Alltagsmode – und sogar in die Berufskleidung: Die Stewardessen der Fluggesellschaft LTU trugen Hot-Pants als Teil ihrer Uniform. Designer wie Krizia, Dorothée Bis und Mary Quant schickten Modelle aus Samt, Strick, Brokat und Lurex über den Laufsteg und empfahlen hohe Boots und Maxi-Mäntel dazu. In den 80ern zeigte sich, dass noch was ging: Sängerin Samantha Fox räkelte sich zu ihrem Hit „Touch me“ in einem extrem kurzen Jeans-Modell, Millionen Mädchen machten es ihr nach. Danach verschwand das gewagte Teil von der Bildfläche. Bis es zur Jahrtausendwende von Kylie Minogue fürs Video „Spinning around“ wiederentdeckt wurde und in neuem Glanz erstrahlte. Gerade haben die Designer die Hot-Pants erneut zum Must-Have erklärt. Keine Frage, der nächste Sommer wird heiß!

Timeline

30er

Marlene Dietrich zeigt sich im Film „Morocco“ knapp bedeckt – und wird durch den Auftritt weltberühmt

50er

Die noch unbekannte Schauspielerin Joan Collins posiert 1957 aufreizend für die Kameras – in Hot-Pants

70er

Stewardessen der Fluggesellschaft LTU tragen Hot Pants als knappe Uniform

80er

Die Sängerin Samantha Fox macht in den 80ern Furore: mit Höschen, die heißer sind als ihre Stimme

2000

Für ihren Clip zu „Spinning around“ räkelt sich Kylie Minogue in sexy goldenen Höschen – ein Megaseller

2013

Auch heute noch geht es auf den Laufstegen der Welt heiß her. Die Shorts, wie hier in Glitzer-Optik, wurde auf der New Yorker Fashion Week z.B. vom Label Juicy Couture vorgestellt

Die heißesten Shorts - jetzt im PETRA Shop!

Leggings

Männer probierten sie zuerst: Knöchellange, enge Hosen kommen bereits im Altertum in Mode. Die leggingähnlichen Modelle werden im Laufe der Jahrhunderte von Edelmännern, Soldaten und später von Sportlern getragen. Erst in den 50er Jahren ziehen die ersten Frauen Leggings an. Film-Stars wie Audrey Hepburn küren die fußlose, blickdichte Strumpfhose zum liebsten Freizeit-Outfit – sie trägt Ballerinas dazu. Dank der neuen Elastikfaser Lycra sind Leggings bequem und formstabil. Auch in den 60ern und 70ern behaupten sie sich, Stiefel ergänzen die Leggings perfekt. Während der Aerobic-Welle Mitte der 80er schaffen sie es bis auf die Straße, und kombiniert mit Blazer und Pumps werden sie sogar bürotauglich. Bis in die 90er gehören sie zum Alltag, danach fallen sie modisch in Ungnade. Bis sie von Designern und Stil-Ikonen neu entdeckt werden: 2004 versucht Karl Lagerfeld mit seiner Kollektion für H&M Leggings als Trend zu etablieren – vergeblich. Die Modesünden der 80er sind noch zu präsent. Jetzt werden uns Leggings erneut ans Herz gelegt. Und diesmal haben sie das Zeug zum Must-Have. Bei Max Mara glänzen sie als Allround-Talent und ergänzen vom Minirock bis zum Maxipulli alles: Leggings machen der Mode ganz schön Beine.

Timeline

50er

Mit ihrer zierlichen Figur konnte Audrey Hepburn Leggings super tragen

60er

Black and white von Kopf bis Fuß war damals genauso angesagt wie Leggings, die in Lackstiefeln steckten

70er

Styling anno 1971: Zu gemusterten Leggings trägt man weite Batik-Shirts

80er

Leggings waren in den 80ern tonangebend. Sängerin Nena lag bei Konzerten modisch richtig

2013

Bei der Kristin Cavallari Show liefen Models in der heißen Variante der Leggings: mit Leder

Neue Leggings - jetzt im PETRA Shop!

Babydoll

Zuerst wurde das Babydoll nur zur Schlafenszeit von kleinen Mädchen getragen: kurze Nachthemdchen – gern mit Puffärmeln und Rüschen versehen – und passende kurze Pumphöschen. Das änderte sich mit der Verfilmung des Romans „Baby Doll“ von Tennessee Williams Mitte der 50er. Der Hauch von Nichts bekam durch den Streifen mit Carroll Baker nicht nur seinen Namen, er wurde auch von den Frauen als sexy Dessous entdeckt. Nur ein Jahr später fand das Babydoll den Weg aus dem Schlafzimmer: Der Couturier Jacques Griffe gab ihm 1957 ein paar Zentimeter mehr Stoff und verwandelte das Hemdchen dadurch in ein kurzes Kleid. In den folgenden zwei Jahrzehnten blieb das Babydoll ein Topseller – sowohl drunter als auch drüber –, bis es in den 80er Jahren in einen tiefen Schlaf fiel und lediglich hin und wieder für Filmauftritte geweckt wurde. Dessous-Designer empfahlen das für diese Fälle meist transparente Hängerchen in den 90ern erneut als wirkungsvolle Verführungswaffe, allerdings nur für den Hausgebrauch. Heute ist das Babydoll zu jeder Tages- und Nachtzeit heiß begehrt und vielseitig wie nie: mit Slim-Pants und Ballerinas wird das Hängerchen straßentauglich, mit nackten Beinen und High-Heels cocktailkompatibel. Positiver Nebeneffekt: ein paar Pfunde zu viel oder ein kleines Babybäuchlein lassen sich elegant darunter verstecken.

Timeline

50er

Von Geburt an steht das Hängerchen im Rampenlicht: Durch den Film „Baby Doll“ erlangt es 1956 Weltruhm

60er

Mittlerweile ist das Kleid vor der Kamera ein alter Hase: Goldie Hawn trägt es 1969 in „Cactus Flower“

70er

„Leidenschaftliche Blümchen“: 1977 sammelt Nastassja Kinski in dem Soft-Porno erste sexuelle Erfahrungen

80er

Für den Streifen „Lola“ steckt Regisseur Fassbinder 1981 Elisabeth Volkmann in ein Babydoll

90er

Das Babydoll ist wieder das, was es mal war: ein Dessous. Rebecca Romijn trägt es 1996 für „Victorias’s Secret“

2013

Mädchenhafte Hängerkleidchen sind wieder top und werden rund um die Uhr ausgeführt. Hier von Mena Suvari

Overall

Strapazierfähiges Denim und viele Taschen fürs Werkzeug – amerikanische Landarbeiter und Farmer fanden das super praktisch und trugen um 1860 als Erste sogenannte „overall“s als Schutz über der eigentlichen Kleidung. Bis in die 30er Jahre hinein blieb der Einteiler den Männern vorbehalten – und einigen modernen Frauen, etwa der Pilotin Amelia Earhart. Während des Zweiten Weltkriegs hatten dann immer mehr Frauen die Hosen an, der Overall wurde zum „Kleid der arbeitenden Frau“. 1955 erregte der erste elastische Ski-Overall von Willy Bogner Aufsehen – Anorak und Keilhose hatten in den nächsten Jahrzehnten auf den Pisten das Nachsehen. Seinen modischen Durchbruch schaffte der Overall 1968 mit dem eleganten Entwurf von Yves Saint Laurent. Ein paar Jahre später war das gute Stück Dauergast in der legendären Discothek „Studio 54“: Die Schönen der Nacht hüllten sich in die verführerischen Anzüge des US-Designers Halston, der sie in schimmerndem Seidenjersey eng auf den Körper schneiderte. In den 80ern hielt der Overall dann Einzug in die Büros, Nino Cerruti zeigte ihn businesslike mit Revers und klassischer Bügelfalte. Jetzt ist der Einteiler wieder da – als komfortabler Allrounder, in dem Frauen überall eine gute Figur machen. Ob sexy oder lässig, im Overall ist die Frage „Was ziehe ich heute an?“ schnell gelöst.

Timeline

30er

Bis auf wenige Ausnahmen dienen Overalls in den 30ern als Arbeitskleidung für den Mann

50er

Die Opern-Diva Maria Callas schlendert in einem mit Rosen bedruckten Overall durch Portofino – und macht „una bella figura“

60er

Yves Saint Laurent beweist mal wieder sein untrügliches Gespür für Trends: Mit dem Modell von 1968 erobert der Overall die Laufstege

80er

Privat und in der TV-Serie „Der Denver-Clan“ trägt Linda Evans fließende Overalls mit extrabreiten Schultern – voll im Trend

2013

Die Knallfarben-Version des Trendteils wurde uns bei der Elyse Walker Show in Santa Monica präsentiert

Schicke Jumpsuits - jetzt im PETRA Shop!

Bermuda-Shorts

Das die Queen amused war, ist nicht überliefert. Fest steht: Als die britische Armee Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Bermuda-Inseln (liegen südöstlich von New York im Atlantik) stationiert war, kamen die Soldaten mächtig ins Schwitzen. Kurzerhand schnitten sie ihre Hosen auf Kniehöhe ab. Die Insulaner guckten sich die luftige Alternative ab, schnell wurde sie zum Muss für modebewusste Männer, Touristen verbreiteten den Trend in aller Welt. In den 50er Jahren entwickelte sich die Bermuda zur liebsten Freizeitkleidung. Zunächst als Strandhose für den Mann gedacht, tauchten schon bald Modelle für Frauen auf. 1968 schaffte die Bermuda sogar den Sprung in die Haute Couture: Yves Saint Laurent entwarf einen Smoking mit knie- kurzem Beinkleid. Sogar als in den 70ern die Hot Pants, die Mini-Version der Shorts, alle Blicke auf sich zog, konnte sie sich halten. Wenig später machten Bermudas Karriere im Büro: Der gemeinsame Auftritt mit breitschultrigen Blazern überzeugte nicht nur die Yuppies. In den 90ern sah man die Hosen nur noch auf Schulhöfen und Wanderwegen. Ein Jahrhundert nach Erfindung durch das Militär haben die Designer die Bermuda neu entdeckt. Sie kombinieren High-Heels und zarte Tops dazu – ein Trend, der uns im Sommer Beine machen wird.

Timeline

40er

Fortschrittlich: Auf den Bermudas gehören Bermudas schon 1949 zur Garderobe der modebewussten Frau

50er

1954 sind Bermudas auch in den USA beliebtes Freizeit-Outfit – dazu trägt man Bluse, Loafer und Kniestrümpfe

Weiterlesen:

Das denken Männer über Loafer.

60er

Bermudas schaffen es in die Haute Couture – der Smoking von Yves Saint Laurent schreibt 1968 Modegeschichte

70er

Sängerin Manuela trifft bei der ZDF-Hitparade den Ton – und den Geschmack der Zeit: Bermuda ganz in Weiß ist heiß

90er

Und wieder ist es Yves Saint Laurent, der die kurzen Hosen 1999 erneut ins modische Bewusstsein rückt

2013

Designer Damir Doma zeigt den lässigen Look für den nächsten Sommer (oban), natürlich mit Bermuda – sehr stylish

Die schönsten Bermudas - jetzt im PETRA Shop!

Etuikleid

Ein Glück, dass Not erfinderisch macht: Nach dem 1. Weltkrieg herrschte Mangel an allem, und für Mode war kein Pfennig übrig. Also nähten sich die Frauen nach 1918 ihre Kleidung aus Vorhängen und Tischdecken selbst. Schnell wurde ein Kleid populär, dessen schmaler, gerader und knielanger Schnitt nur wenig Stoff verbrauchte. Das Etuikleid, wie es später genannt wurde, war geboren. In den 50er und 60er Jahren wurde es zur Uniform der perfekten Lady: Perlenkette und Handschuhe waren obligatorisch, oft krönte noch ein Hut das modische Haupt. Mit „Frühstück bei Tiffany“ schrieb nicht nur Audrey Hepburn Filmgeschichte, auch das Etuikleid von Givenchy, das sie darin trug, erreichte Legenden-Status. Anfang der 70er Jahre wurde es chic, Bein zu zeigen, und sexy Minis und Hot-Pants machten Furore. Auch der Klassiker war mit dabei – aber mit einigen Zentimetern weniger Stoff so heiß wie nie. In den folgenden Jahrzehnten rutschte der Rocksaum tiefer, und das Etuikleid wurde wieder zum eleganten und zeitlosen Begleiter. Als sich Lady Diana in den 90er Jahren ihren Ruf als Stil-Ikone aufbaute, trug sie oft Etuikleider. Genauso wie Sarah Jessica Parker,

Lindsay Lohan und andere Promis mit Mode-Know-how heute. Sie wissen: In keinem anderen Kleid beweist man von morgens bis abends so einfach guten Stil.

Timeline

20er

Seit 1918 sind die knielangen Etuikleider beliebt für den Tag. Die lange Abend-Variante kommt 1921 auf

50er

Schauspielerin Doris Day trägt bevorzugt die „Uniform“ der perfekten Lady: Etuikleid, Handschuhe, Perlen

60er

Das Kleid von Yves Saint Laurent im Stil des niederländischen Malers Piet Mondrian erregt 1965 Aufsehen

80er

Top-Model Linda Evangelista präsentiert für den Sommer 1987 ein mit Schleifen besetztes Kleid von Chanel

90er

Offenbar findet Diana den Klassiker ideal für öffentliche Auftritte – und setzt mit Rot leuchtende Akzente

2013

Auf der Glaw Show der Fashion Week Frühjahr/ Sommer 2014 lief ein Model mit einem Etuikleid in Metallic-Optik über den Laufsteg

Die schönsten Etuikleider - jetzt im PETRA Shop!

Neckholder

Ein schöner Rücken kann auch entzücken – das Sprichwort könnte in den 30er Jahren entstanden sein. Die französische Designerin Madeleine Vionnet präsentierte als erste fließende Abendkleider aus Satin, die im Nacken geknotet und deshalb Neckholder genannt wurden: vorn züchtig hochgeschlossen und hinten mit sensationellem Dekolleté. Schon kurz darauf wurde die sexy Verschluss-Technik im amerikanischen Film populär. Was bestimmt auch an der strengen Zensur lag, die selbst den kleinsten Busenansatz vom Zelluloid verbannte. Und so ließen Hollywood-Stars wie Jean Harlow und Ginger Rogers an anderer Stelle tief blicken. Unsterblich wurden Neckholder aber erst 1955 durch Marilyn Monroe im Film „Das verflixte siebte Jahr“. Die Szene, in der sie ihr weißes Kleid über dem Lüftungsschacht fliegen lässt, ist bis heute der Inbegriff von Sex-Appeal und Glamour. Seit den 70er Jahren taucht das Nackenband immer mal wieder auf. So auch im nächsten Sommer. Ob bei Donatella Versace, Zac Posen oder Proenza Schouler, ob als Kleid, Top oder Badeanzug – Neckholder sitzen der Mode ganz schön im Nacken.

Timeline

30er

Madeleine Vionnet war die erste, die Kleider mit Nackenband präsentierte.

50er

Der Neckholder macht im US-Film Karriere – verständlich, wenn man Marilyn Monroe in „Niagara“ sieht

60er

Jean Shrimpton, neben Twiggy eines der berühmtesten Models ihrer Zeit, liebte rückenfreie Abendroben

70er

Bond-Girl Maud Adams in „Der Mann mit dem goldenen Colt“: Sex-Appeal – auch mit bedecktem Busen

90er

Diana, Königin des Stils und Prinzessin der Herzen, wusste, wie elegant Neckholder-Kleider sind

2013

Umwerfend: Schauspielerin Kirsten Dunst auf der

MET Gala in New York. Die richtige Pose für das Kleid hat sie schon mal drauf.

Kniebundhose

Sie heißt Knickerbocker, Culotte oder Schlumperhose. Nur unter welchem Namen die alten Germanen die Kniebundhose kannten, ist nicht überliefert, obwohl unsere Vorfahren die ersten waren, die eine Urform mit Wadenwickeln trugen. Den großen Durchbruch erlebte sie um 1500, als Strumpfhosen horizontal in zwei Teile getrennt wurden: voilà, die Geburt der Kniebundhose. Unter Ludwig XIV., dem ultimativen Trendsetter des 17. Jahrhunderts, startete sie dann als Culotte ihren Siegeszug durch Europa – wohlgemerkt nur an Männerbeinen. Das änderte sich erst in den Golden Twenties, als Rocksäume und alte Zöpfe fielen: Die Damen wanderten in wadenfreien Modellen, golften oder fuhren Fahrrad. Erst in den 30er/40er Jahren trugen emanzipierte Frauen sie auch im Alltag. Damit war in den damenhaften Fünfzigern schon wieder Schluss, nur als Trachten- und Wanderbüx blieb die Kniehose beliebt. Der Hippie-Chic der Sixties bescherte ihr ein kurzes Revival; für den 80er-Punk oder Piraten-Look à la Adam Ant war sie sogar unentbehrlich. Jetzt ist die Kniebundhose auf der Höhe der Zeit angekommen – ob aus Leder, Denim oder Gold-Lamé. Wetten, dass Sie bald auch eine tragen?

Timeline

17. Jhd.

Am Hofe Ludwig XIV. galten „Culottes“ aus edlen Stoffen als einzig angemessenes Beinkleid für Herren

20er

Endlich mehr Bewegungsfreiheit: Jetzt haben auch Frauen die kurzen Hosen an, aber vorerst nur beim Sport

30er

Heim und Herd sind nicht mehr genug: Frauen stehen beruflich ihren Mann – oft in robusten Kniehosen

80er

Shocking: Fürstin Gloria von Thurn und Taxis trägt eine Luxus-Punk-Kombi mit Wadenwickel von Thierry Mugler

2013

Die englische Schauspielerin und Moderatorin Donna Air auf einem Event in London. Auch heute noch sind Kniebundhosen auf roten Teppichen ein Trend

Pyjama

Eine reine Bettgeschichte ist der Pyjama bis heute nur für Männer – mal abgesehen von Künstlern wie Julian Schnabel. Frauen dagegen tragen den lockeren Anzug schon seit den zwanziger Jahren von morgens bis abends. So wie es ursprünglich sein sollte: Der Pyjama stammt von den weiten Hosen der Inder und Perser ab (Hindi/Persisch paijschama/pajdschama = Hose).

Um 1850 adaptierten europäische Reisende die Beinkleider zusammen mit einer Jacke, und heimkehrendes britisches Militär etablierte den Zweiteiler schließlich in Europa als Nachtzeug für Männer. In den 20er Jahren eroberten auch die Frauen den Pyjama – nicht nur fürs Bett. Crêpe-de-Chine-Modelle waren als Strand-Outfit beliebt, und glänzende Seiden-Pyjamas wurden mit Stöckelschuhen als Hausanzug getragen. Hollywood-Stars der 30er und 40er verbreiteten so den mondänen Lounge-Stil. Endgültig zum Glamour-Outfit geadelt wurde der Anzug in den 60ern von Prinzessin Irene Galitzine: Sie präsentierte der Haute Couture in Rom seidene Hausanzüge mit weiten Beinen und Tunika-Oberteil, die als „Palazzo-Pyjamas“ wie wild gekauft wurden. Jetzt feiert der lässige Zweiteiler sein Comeback auf den Laufstegen – dank ausgeschlafener Designer.

Timeline

20er

Lieblings-Hit der Strand-Schönheiten dieser Epoche: „Pack den Beach-Pyjama ein, nimm...“

30er

Abhängen im Glamour-Stil: Marlene Dietrich hat nicht nur im seidenen Hausanzug die Hosen an

50er

Wenn der Postmann zweimal klingelt, wartet die moderne Hausfrau schon im stylishen Lounge-Pyjama

60er

Dank einer gewissen Prinzessin Irene Galitzine wird aus dem Schlafanzug der Palazzo-Pyjama zum Ausgehen

2013

Hellwach: Sängerin Rihanna bei der Filmpremiere des Films "Battleship" (oben)

Weste

Für Gentlemen gehörte die ärmellose Weste (lat. vestis = Gewand) seit Ende des 18. Jahrhunderts zur Alltagskleidung. Die Damen dagegen versteckten Westen-ähnliche Oberteile noch unter den Kleidern. Erst mit der Revolution der Frauen-Mode um 1920 trauten sich ein paar mutige Großstädterinnen an den Herren-Stil. Marlene Dietrich, die 1930 im Film „Marokko“ im Frack auftrat und auch privat gern Anzüge trug, half, Hosen und Westen salonfähig und alltagstauglich zu machen. Für berufstätige Frauen in den 40er Jahren war die Weste eine Selbstverständlichkeit: Sie betonte die Taille, ohne einzuengen, und vertrug sich auch mit Röcken wunderbar. Als es in den 50ern „Zurück zur holden Weiblichkeit“ hieß, verschwand die maskuline Weste. Aber neue Schnitte, bunter Kunststoff und weiches Leder verhalfen ihr in den Sixties zum Comeback. In den 70er Jahre kamen korrekte Anzugmodelle à la Diane Keaton und elegante Smokings von Saint-Laurent in Mode. In den 80ern trugen Powerfrauen Nadelstreifen und Edel-Punks den Piraten-Stil von Vivienne Westwood. Seitdem gab die Weste immer mal wieder ein kurzes Gastspiel in der Fashion-Welt. Dass ihr eine Hauptrolle gebührt, beweisen diesen Herbst Top-Designer wie Dolce & Gabbana, Dsquared2 und Max Mara.

Timeline

30er

Marlene Dietrich erobert als eine der ersten Männerkleidung für sich – und macht sie für alle salonfähig

40er

Passt wie angegossen: Die praktische Weste verhilft Frauen zu mehr Bewegungsfreiheit – und einer Taille

70er

Diane Keatons Männer-Look wird populär durch Filme wie „Der Stadtneurotiker“ (1977) von Woody Allen

Mehr zum Thema: Woher kommt der Men-Style?

2013

Schauspielerin Victoria Justica zeigt anlässlich eines Events in Santa Monica, wie man top in einer Weste aussieht

Westen für Sommer und Winter - jetzt im PETRA Shop!

Wedges

Als Gesundheitsschuh haben wir ihn noch nie betrachtet. Könnten wir aber: Orthopäden bestätigen, dass Keilabsätze die Fußgelenke schonen. Möglich, dass Salvatore Ferragamo das wusste, als er 1936 den Keilabsatz erfand, denn neben seinem Job als Schuhmacher besuchte er Anatomie-Kurse an der Uni. Größeren Einfluss hatte wohl die Tatsache, dass damals in Italien Rohstoffe wie Leder und Stahl knapp waren. Also klebte Ferragamo mehrere Schichten Kork übereinander und verzierte den Absatz mit goldfarbenen Glasplättchen. Ein riesiger Erfolg. Noch schneller wurden ihm die folgenden Modelle aus den Händen gerissen, für die er den Keil mit einem Plateau kombiniert hatte. In den 50ern sah man den Schuh mit dem Profil einer Skischanze selten, die Damen hatten nur Augen für eine Neuerfindung namens Stiletto. Mit den Hippies kamen klobige Keilplateau-Modelle aus Holz oder Kork erneut in Mode. Nach einem kurzen Intermezzo Mitte der 90er Jahre haben „Wedges“ heute den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Nächsten Sommer verzichtet kaum ein Designer drauf – und wohl kaum eine Kundin.

Timeline

30er

Salvatore Ferragamo erfindet 1936 den Keilabsatz

50er

In den 50ern sah man den Keilabsatz eher selten – in Ferragamos Kollektion taucht er trotzdem auf

70er

Die Hippies trugen Sandalen mit Bastkeilabsatz – oft in Kombination mit Plateausohle

2013

Der traditionelle Keilabsatz mit sexy Leo-Applikationen - diese Variante lief auf der Indonesischen Fashion Show 2013 des Designers Matahari

Wickelkleid

Feel like a woman, wear a dress lautet das Motto von Diane von Furstenberg, mit dem 1972 alles beginnt. Den Vorläufern von Designerin Claire McCardell oder den Geschwistern Callot, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihren Kleidern à la japonaise begeisterten, fehlte immer irgendwas, erst recht den traditionellen Wickelgewändern wie Toga, Sari, Kimono und Co. Jetzt erkennt die US-Vogue das Potenzial des „wrap dress“, veröffentlicht Fotos und startet damit den amerikanischen Traum der „Princess“ aus Europa. Laut Diane von Furstenberg ist nicht die Form des Kleides das Besondere, sondern das Material: anschmiegsamer Jersey, der zwar eng sitzt, aber jeder Figur schmeichelt. Ob Sekretärin, Studentin oder Schauspielerin – bald hat jede so ein Wunderkleid im Schrank, bis 1976 werden mehr als fünf Millionen Stück verkauft. Mitte der 80er zieht sich Furstenberg aus dem Business zurück, mit ihr verschwindet auch das Wickelkleid. Erst als sie 1997 von ihrer Schwiegertochter hört, dass sich Frauen wie Madonna und

Gwyneth Paltrow um ihre Originale reißen, wagt sie das Comeback. Heute hat das wrap dress erneut Kult-Status erreicht. Weil kein anderes Kleid so mondän und bodenständig zugleich ist, außerdem praktisch und unverschämt sexy.

Timeline

1908

Wie ein Kimono gewickelte Kleider waren zu Beginn des Jahrhunderts sehr beliebt

40er

1942 brachte US-Designerin Claire McCardell das gewickelte „Popover“-Kleid auf den Markt – ein voller Erfolg

70er

1972 wurde das Wickelkleid zur Uniform aller Frauen – dank der sexy Modelle von Diane von Furstenberg

90er

Das Wickelkleid kehrt ins Rampenlicht zurück und hat schnell Erfolg.

2002

Back to the roots – der japanische Einfluss ist unverkennbar bei der Sommer-Kollektion von Diane von Furstenberg

2013

Glamourös: Das Model zeigt sich bei Maroussia Zaitseva Fashion Show in Moskau in Schwarz gewickelt

Schicke Wickelkleider, auch von Diane von Furstenberg - jetzt im PETRA Shop!

Lange Handschuhe

Strip-Expertin

Dita Von Teese reanimierte das Requisit der Verführung als eine der Ersten, denn kaum ein Kleidungsstück lässt sich erotischer abstreifen. Jetzt tragen viele stilbewusste Damen zumindest abends wieder Handschuh-Look. Erlaubt ist, was gefällt: Leder, Seide, Satin, zum Cocktail-Kleid ebenso wie zum

Leo-Dress. Der aktuelle „Längengrad“? Geschmackssache. Manche Modelle enden einige Zentimeter über dem Handgelenk, andere reichen fast bis in die Achselhöhle. Mit extralangen Modellen begann die Erfolgs-Story: Die kamen Ende des 18. Jahrhunderts auf, als Empire-Kleider mit Mini-Puffärmeln en vogue waren. Die XL-Handschuhe durften damals nur abends, kürzere Versionen auch tagsüber getragen werden. Die Herstellung der handgenähten Fingerlinge revolutionierte ein Franzose: Xavier Jouvin erfand 1834 eine Maschine, mit der sich große Stückzahlen produzieren ließen. Und er entwickelte ein bis heute gültiges Größensystem. Noch um 1900 galten nackte Hände als unschicklich, in den 20ern avancierten Handschuhe zum Fashion-Accessoire. In diesem Jahr ließen sich die Designer von Burberry bis Zac Posen vom Rita-Hayworth-Glamour der 40er Jahre, dem Marilyn-Sex-Appeal der Fifties und dem Jackie-Kennedy-Chic der 60er inspirieren. Lang lebe der Handschuh!

Timeline

1890

Küss’ die Hand, gnä’ Frau! Schicklich verpackt, gewährten die Damen gern diese Intimität

20er

Kurze Haare plus lange Handschuhe – das sensationelle Stil-Rezept der eleganten Frau von Welt

40er

Perfect Match: Passend zu den eleganten Pumps werden halblange Handschuhe für den Tag angeboten

60er

Frühstück mit Folgen: Die Givenchy-Outfits im Film "Frühstück bei Tiffany" (und Audrey Hepburn) machen Mode- und Film-Geschichte

2013

Auch auf den Laufstegen von heute ist der edle Klassiker ein absolutes Muss. So zum Beispiel bei der Frühjahr-/Sommer-Kollektion von Vera Wang Bridal

Lila

Sattes Violett, elegantes Mauve, sanftes Flieder: Nächsten Sommer gibt Lila den Ton an. Und alle Frauen haben die Qual der Wahl. Für uns selbstverständlich, doch bis Mitte des 19. Jahrhunderts war die Farbe selten und extrem teuer. Sie musste (wie alle anderen) aufwendig aus natürlichen Quellen gewonnen werden, was sich nur gekrönte Häupter, die Kirche und Reiche leisten konnten. Bis der Chemie-Student William Perkin 1856 alles änderte. In seinem Mini-Labor im Londoner Elternhaus experimentierte der 18-Jährige mit Steinkohleteer. Synthetisches Chinin wollte er herstellen – und stieß zufällig auf den ersten künstlichen Farbstoff der Welt, den er „Mauvein“ nannte. Bei Färbeversuchen erkannte der Hobby-Maler das Potenzial für die Textilindustrie. Er setzte alles auf Lila, baute mit väterlichem Geld eine Fabrik und löste eine „Perkin Purple“-Hysterie bei den Damen aus. Das Satire-Blatt „Punch“ spottete, in London seien die „Mauve-Masern“ ausgebrochen, deren erstes Symptom ein „Borten- und Bänderausschlag“ sei. Angestachelt von Perkins Erfolg widmeten sich viele Chemiker dem Herstellen von Farben. Bis sie alle Töne produzieren konnten, verging noch geraume Zeit. Aber ohne William Perkin, der 1906 geadelt wurde und ein Jahr später starb, wäre die Welt vielleicht nicht so bunt.

Timeline

1867

Lila von Kopf bis Fuß: Die Damen sind hingerissen von dem neuen Ton, den sich nun auch viele leisten können

30er

Harte Zeiten für die Weltwirtschaft, softe Töne in der Mode: Flieder und fließender Satin sind en vogue

60er

Stellen Sie sich vor, Emilio Pucci hätte für seine Sixties-Prints auf das Lila verzichten müssen. Shocking!

2013

Auch auf der Fashion Week in Singapur dominierte die Farbe Lila

Schirmmütze

Flach wie eine Flunder, ballonartig aufgeplustert, einfarbig oder wild gemustert, aus Baumwolle, Leder oder Tweed: Eindeutig, die Schirmmütze ist vielseitig. Weniger klar ist ihr Ursprung. Belegen lässt sich, dass 1790 beim Militär erstmals Schirmmützen auftauchten, die von Studenten im Zug der Napoleonischen Befreiungskriege als legerer „Deckel“ übernommen wurden. Danach trugen überwiegend Arbeiter den praktischen Kopfschutz. Eine Frage der Klasse? Nicht ganz: Auch Gentlemen, die sich die Zeit u.a. mit der Jagd und Golf vertrieben, setzten selbstverständlich Schirmmützen aus edlen Stoffen auf. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte die Mütze so ihren festen Platz auf Männerhäuptern. Mit den Fashion-Reformen jenes Jahrzehnts gelangte sie endlich auch auf Frauen-Köpfe – als reine Freizeit-Mütze. Erst in den revolutionären Sixties avancierte sie zum Trend-Accessoire – in Ballonform, die knautschige Lässigkeit eine perfekte Anti-These zu den damenhaft steifen Hüten der 50er Jahre. Bis in die 80er blieb die Mütze populär, verschwand kurz und erlebte Anfang des neuen Jahrtausends dank Mode-Ikonen wie Kate Moss oder Gwen Stefani ein Comeback. Jetzt sind zwar auch Hüte wieder en vogue, aber machen Sie sich keinen Kopf: Mit einer Schirmmütze liegen Sie voll im Trend!

Timeline

20er

Bubikopf und Lausbuben-Mütze – genau das Richtige für fortschrittliche Frauen wie Erika Mann

30er

Moderne Zeiten: Beruf und Sport statt Heim und Herd – das neue Frauenbild setzt sich langsam überall durch

60er

Let’s groove, Baby! Mini, Lackstiefel und Ballonmütze sind die Style-Waffen der Mode-Revolution

2001

Was Kate Moss privat trägt, weiß dank Paparazzi-Fotos jeder. Kurz darauf folgt der weltweite Trend

2013

Welcome back: Auf der Fashion Week in Tel Aviv feierte die Schirmmütze ihr Revival